Passeggiamo in una piazza, aspettiamo l’autobus, ci sediamo su una panchina, protestiamo in una strada, giochiamo in un parco. Lo diamo per scontato, ma c’è una domanda che aleggia tra le mura invisibili della città: lo spazio pubblico è ancora davvero “pubblico”?

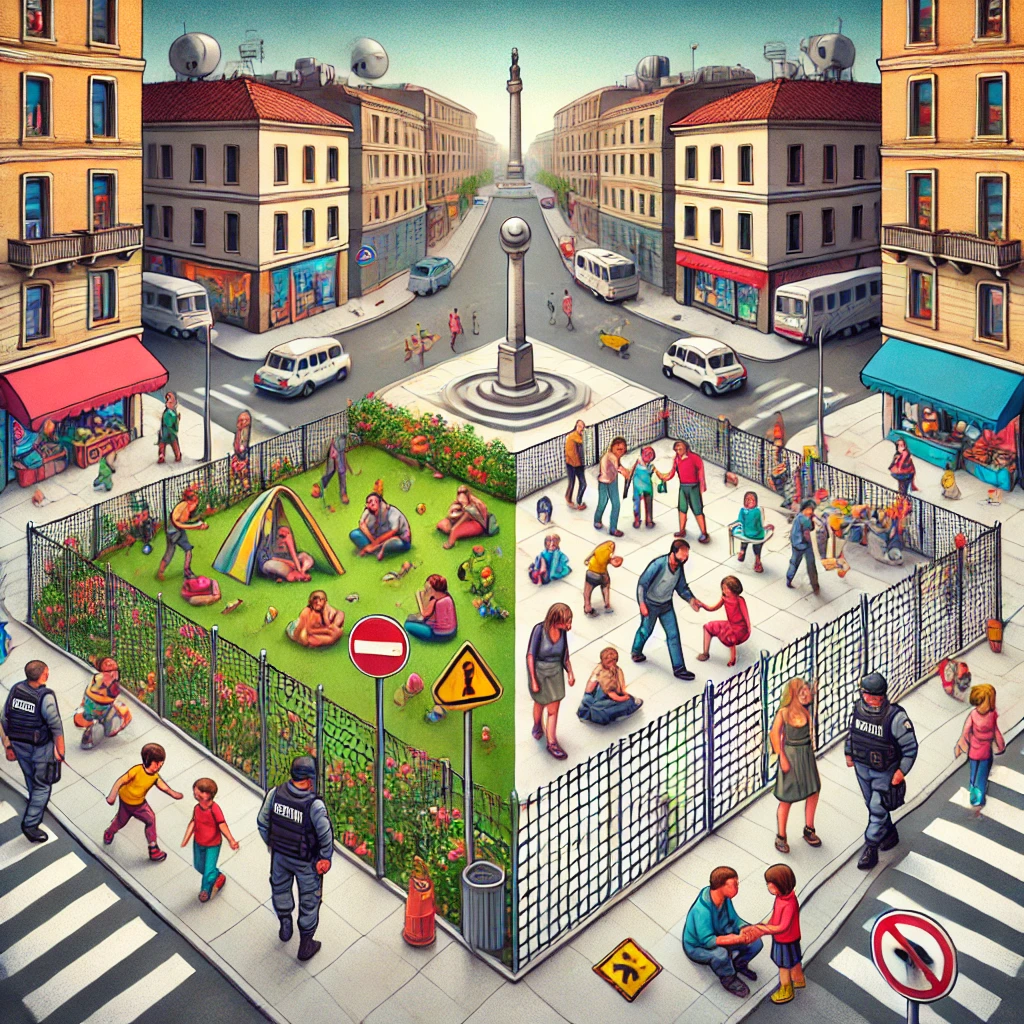

Nell’epoca delle telecamere di sorveglianza, dei centri commerciali e degli spazi “privati ad uso pubblico”, la sociologia urbana si interroga sul destino dei luoghi che un tempo appartenevano a tutti. Quei luoghi “comuni”, nel senso più profondo del termine: spazi condivisi, aperti, attraversabili, dove il confronto – anche il conflitto – costruisce la cittadinanza.

Cosa intendiamo per spazio pubblico?

In sociologia, lo spazio pubblico non è solo un luogo fisico. È anche uno spazio sociale e simbolico:

- È dove si esercita la presenza collettiva.

- È dove ci si incontra, si comunica, si negoziano regole.

- È dove il privato si apre al mondo e incontra l’altro.

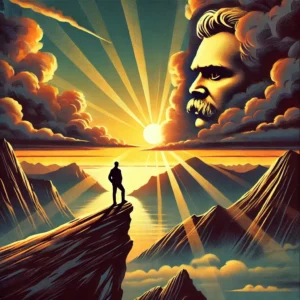

Per Jürgen Habermas, lo spazio pubblico è il luogo del dibattito razionale tra cittadini, dove si costruisce l’opinione pubblica.

Per Henri Lefebvre, è qualcosa da rivendicare attivamente, perché lo spazio – fisico e sociale – è sempre oggetto di potere.

Privatizzazione e controllo: che fine ha fatto la piazza?

Negli ultimi decenni, molti spazi pubblici sono stati progressivamente privatizzati o regolamentati. Alcuni esempi:

- Le piazze “riqualificate”, rese belle ma inospitali: panchine scomode per non dormire, cancelli nei parchi, divieti ovunque.

- Gli spazi “ibridi”: centri commerciali, aeroporti, cortili condominiali aperti al pubblico… ma sotto gestione privata.

- Le città “vetrina”, dove l’estetica urbana è pensata più per i turisti che per i residenti.

A questo si aggiunge un controllo crescente: sorveglianza, sicurezza, videosorveglianza, zone interdette. Ma sicurezza per chi? E a scapito di chi?

Chi può davvero stare nello spazio pubblico?

Lo spazio pubblico è, in teoria, di tutti. Ma non tutti possono abitarlo allo stesso modo. Spesso, chi è povero, straniero, marginale o semplicemente “non conforme” viene percepito come un problema, un’anomalia da allontanare.

- Panchine divise per evitare che ci si sdrai.

- Ordinanze che vietano il bivacco.

- Dispositivi anti-skate, anti-senzatetto, anti-giovani.

- Sorveglianza aumentata in quartieri “difficili”.

Questi interventi urbanistici e normativi – talvolta invisibili – rispondono a una logica di esclusione sociale soft, ma non per questo meno efficace.

Il diritto alla città: una sfida contemporanea

Il sociologo David Harvey ha ripreso e attualizzato il concetto di “diritto alla città”:

Non solo diritto a usufruire dello spazio urbano, ma anche a partecipare alla sua costruzione.

Secondo questa visione, lo spazio pubblico va vissuto, difeso, reinventato. Deve essere luogo di:

- Incontro intergenerazionale.

- Diversità e conflitto civile, non solo armonia apparente.

- Democrazia reale, non solo passaggio fisico.

E oggi? Come stiamo vivendo i nostri spazi?

La pandemia ha ridefinito il concetto di spazio pubblico. All’improvviso, uscire era un atto politico, le piazze vuote parlavano più delle parole, i balconi diventavano agorà.

Oggi, mentre le città si rianimano, il rischio è che torni la logica del “decoro” che esclude. Ma qualcosa è cambiato: le persone chiedono spazi accessibili, verdi, liberi, umani. Spazi da abitare, non solo da attraversare.

Lo spazio pubblico è il termometro della democrazia.

Quando è vivo, accessibile, aperto – la società è in salute.

Quando si svuota, si privatizza, si esclude – la partecipazione si spegne.

La sociologia ci invita a guardare i luoghi comuni con occhi nuovi: non solo per attraversarli, ma per riprenderceli, trasformarli, abitarli davvero.

Commento all'articolo